农工党广州市委员会

内容摘要:广州应在严密监控疫情的同时,尽快恢复经济秩序,发挥区域优势,争取在疫情结束后的经济复苏中成为高质量发展的引领城市。《粤港澳大湾区发展规划纲要》对广州市进行了明确的定位,其中发挥综合交通枢纽功能提到了“日程表”之列,明确了“路线图”之行。广州陆海空“三位一体”的交通物流枢纽的融合化水平明显不足,不能实现“智慧物流”的目标要求,共享性条件不全,协同性水平不高,生态性规划不强。建议广州市注重统筹全局,形成陆海空“三位一体”交通物流枢纽网络;关注效率优先,形成交通物流枢纽一体化平台;关注协调配合,形成交通物流枢纽链条化发展;强化环保理念,形成交通物流枢纽可持续性发展。

新冠肺炎疫情的爆发对人口和经济活动密度高、流动性较大的特大城市来说,承受的压力远超密度和流动性稍低的地区。疫情发展将给广州经济社会发展带来较大考验。新冠肺炎疫情出现之前,广州经济运行中的动能转换特征已经比较明显。广州应在严密监控疫情的同时,尽快恢复经济秩序,充分发挥区域优势,争取在疫情结束后的经济复苏中成为高质量发展的引领城市。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》(简称纲要)对广州市进行了明确的定位:充分发挥国家中心城市和综合性门户城市引领作用,全面增强国际商贸中心、综合交通枢纽功能,培育提升科技教育文化中心功能,着力建设国际大都市。其中发挥综合交通枢纽功能提到了“日程表”之列,明确了“路线图”之行。

一、存在问题

(一)集成化能力不足

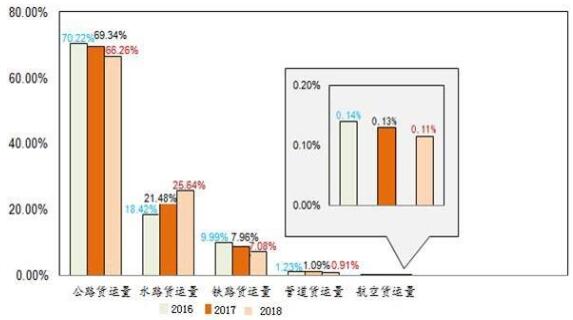

广州陆海空“三位一体”的交通物流枢纽的融合化水平明显不足,不能够实现“智慧物流”的目标要求。广州三年货运的铁路运输、水路运输、民航运输,2016、2017及2018年情况占比,如图所示:

就传统的陆路物流而言,沙太货运站、白云货运站、林安货运站以及增槎路货运站等货运园区的选择只是基于高速公路这一基本的要求,没有考虑港口与机场因素,在空港、联运的大背景下,这种传统的物流园区就显得陈旧而单一。

(二)共享性条件不全

交通部运输司2018年数据显示,物流成本占生产成本约30%~40%,而发达国家只有10%~15%;货车平均每天有效行驶里程300公里,而美国是1000公里。广州物流公共信息平台等政府建立的信息平台与市场贴合程度较低。物流节点系统中的层次关系界定不清,物流中心、配送中心、物流基地、物流港与物流园区大量混用,互联网+物流的共享物流很难落实到位。智慧物流建设步伐不够快,自动化、智能化等新技术应用有待推进。

(三)协同性水平不高

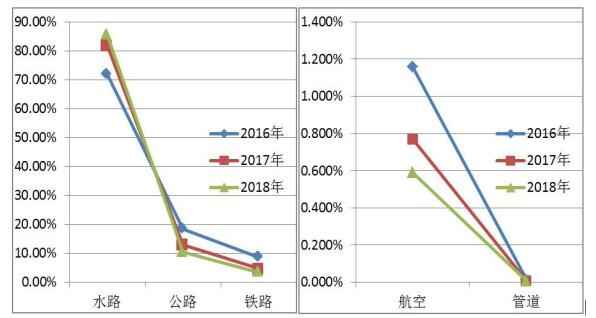

高水平互联互通的“协同性”交通物流枢纽还有待加强,还不能够实现“协同物流”的基本形态。如图2016、2017、2018广州市社会货物运输量周转比例态势图:

广州是港口型、空港型、生产服务型、商贸服务型国家物流枢纽布局承载城市,“通道+枢纽+网络”物流运行体系才是现实之向和时代之需。广州物流企业“传统性”突出,生产经营地就是货场,以货易货就是简单位移,点到点或线到线就是服务形式;物流的单一环节、单一管理就是基本状态,科技性不高,时代性不强。

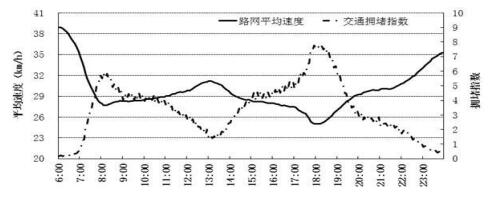

(四)生态性规划不强,安全生产隐患突出

广州交通物流的自然环境、运营环境和基础设施等不尽如人意,交通—物流—产业的融合度还有待提高。如南沙港区,龙穴岛目前已建成南沙港码头一期、二期以及粮食码头,用地面积约9平方公里,但已建成的物流仓储用地仅约2平方公里。在黄埔区和广州经济开发区、增城地区,先进制造业越来越多,但尚未规划较高规格的物流枢纽园区。大量的物流园区设置在内环和二环内,物流中心空间布局不合理,运输效率低下,加剧了城市的局部交通拥堵和环境污染问题。由于布局的不合理,重复建议无序竞争加剧,造成企业利润低下,没有能力加强生产安全,特别是各物流货场普遍安全隐患突出,急需整顿。

二、对策建议

(一)注重统筹全局,形成陆海空“三位一体”交通物流枢纽网络

一是强化航空物流枢纽建设。加快航空枢纽基础设施和集疏运系统建设,拓展欧美非国际航线,完善航线网络,建成国家面向亚太地区的航空门户枢纽。

二是注重港口物流枢纽建设。优化完善广州港,积极推动邮轮母港建设,建成南沙港铁路,实现海铁联运,培植南沙自贸区建设,推动广州国际航运中心建设发展。

三是提升陆路物流枢纽建设。建设高铁东西向通道和铁路主枢纽站场,基本实现距广州1000公里范围主要城市3小时内直接通达;基本建成以广州为核心的粤港澳大湾区城际铁路网和城际铁路枢纽体系,实现1小时交通圈;完善珠江口高速公路网,强化对粤港澳大湾区城市群的辐射力。

四是陆海空“三位一体”融合发展。在智慧交通物流方面聚焦用力,适应广州作为开放“窗口”,发挥“试验田”作用,主动在交通物流枢纽领域应用新技术,创建新模式,完善面向全球的航空航运网络、面向亚欧大陆的铁路班列,建成自由贸易港,实现立体化的交通物流网络,持续提升服务全球的国际运输能力和影响世界的国际交通网络,实现12小时全球航空交通圈,构建支撑商品国际交流持续发展的现代化物流枢纽节点。

(二)关注效率优先,形成交通物流枢纽一体化平台

发挥“互联网+”的长处,建立陆海空交通物流的共享大平台,有效实现物流的最优配置,既实现共享共通,又实现价格最优,还实现时间的超前运筹。贯彻货物无缝换装理念,大型客运枢纽合理集约集成,逐步建设并形成交通物流枢纽一体化平台。在标准化、信息化、联动化和一体化等方面提升,实现健康发展、科学发展和可持续发展。要结合互联网等信息手段,建立广州区域物流运输、配送等标准化、行业化的信息化数据库系统、物联网系统。充分利用国有大企业统筹、主导物流产业园区建设,持有、利用和管理集约化的土地,完善和提升周边交通基础设施,建立技术链、资金链、产业链一条龙的服务线条,负责园区范围内的招商、引资与管理,形成总部企业的集聚效应,并有条不紊推进交通物流的一体化平台建设。

(三)关注协调配合,形成交通物流枢纽链条化发展

一是在政策上力促协调。在“异地通关”、港澳“绿色通关”等政策研究方面,应下大力度,取得符合粤港澳大湾区内交通物流的通用规则;支持航空运输模式创新,在实施启运港退税、免税购物政策上形成经验,并陆续推广;推动空海铁口岸间互联互通,协调联动,确保各项政策的落实。研究出台促进空铁联运、海铁联运等多式联运支持政策和综合交通枢纽建设指引及技术规范。

二是推动交通与物流的协调。交通枢纽与物流园区布局衔接紧密、多式联运和物流供应链融合发展,运输标准化、信息化、规模化上水平,带动高端物流服务发展。打通衔接一体的全链条物流体系,构建资源共享的交通物流平台,创建协同联动的交通物流新模式,营造交通物流融合发展的良好市场环境。

三是加强产业建设推进协调。广州需要围绕国家重要中心城市、枢纽型网络城市建设,着力解决交通物流产业融合发展不平衡不充分的问题,打造高水平的物流枢纽布局承载城市。对标国际先进物流枢纽,抓重点、补短板、强弱项,以提高发展质量和效益为中心,以交通物流产业融合发展为抓手,积极引领粤港澳大湾区交通物流产业协同发展。

(四)强化环保理念,形成交通物流枢纽可持续性发展

一是坚持绿色交通物流战略。积极优化物流产业,科学谋划物流方式,有效制定物流规范,既要统筹考量空气污染、水污染、噪音污染等,又要注重交通物流“生态系统”的平衡性问题。在空气污染方面,从低碳政策、低碳经济、低碳社会、低碳环境四个方面构建建设、运营、管理全过程的低碳城市运营三级指标体系。从水污染方面,严格落实河长制,不断改善水生态环境。完善交通物流的污水处理设施,推进物流枢纽区域污水的集中处理设施建设,落实雨污分流系统改造,提高物流枢纽区域污水管网覆盖率以及污水收集率,基本实现污水全截污、全收集、全处理。

二是推动物流相关产业领域绿色发展。推进与物流业关联度紧密相关的产业,如通讯服务业和餐饮住宿服务业主体绿色化、服务过程清洁化等。加强物流园区的保护性开发,在建设过程中采用节能环保产品,配套建设污水再生利用、雨水收集、垃圾无害化处理系统,大力提倡节能环保的物流交通工具,推进物流枢纽建设、运营和管理绿色化,引导低碳物流和绿色物流。

三是推动物流领域再生资源利用产业化。通过实施绿色建筑和绿色交通行动,推动产业之间、生产与生活之间、区域之间循环式布局、循环式组合、循环式流通。扎实推进节能减排示范园区建设,并逐步推广。加快完善新能源车辆充电基础设施,扩大“绿色车牌”面积,大力推广应用新能源汽车。