曹志伟

内容摘要:“猪粮安天下”,生猪生产作为新冠疫情防控期间的重要物资保障,是“菜篮子”工程的重中之重。为实现生猪养殖业增产保供,必须解决好在非洲猪瘟和新冠肺炎双重疫情影响下生猪养殖企业“不敢养、养不起、不稳定”的顾虑,通过加强政策引导、养猪废弃物资源化利用、种养结合、建立农副产品加工园、发展农业公园、成立农业研究示范基地、打造新鲜农产品期货市场等措施,推动生态循环农业发展,让养殖户安心、科学、环保、高质量地养猪,保障人民群众菜篮子稳定,为如期实现年底前生猪生产基本恢复到接近常年水平这一目标提供有力的防疫保障!

近年来,广州生猪出栏量和自给率总体呈现下降趋势。2012年广州生猪年出栏量达260万头,自给率可达35%;但到2020年,广州市公布“菜篮子”目标时,生猪年出栏目标任务为80万头,自给率仅为12%,由此可见广州市对外地生猪依赖程度越来越高。非洲猪瘟和新冠肺炎疫情的双重打击下,国内生猪养殖业的生产供应受到了严重影响。2月5日,2020年的中央一号文件《中共中央、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》指出:“加快恢复生猪生产,要采取综合性措施,确保2020年年底前生猪产能基本恢复到接近正常年份水平。”因此,提高我市生猪自给率,实现生猪养殖的稳产保供显得尤为重要。

一、目前生猪养殖产业存在的问题

(一)养殖户不敢养——面临两场疫情考验,生猪产能恢复缓慢

自2018年8月,国内开始频发非洲猪瘟疫情,非洲猪瘟发生地涉及全国31个省份;2019年4月,广东地区非洲猪瘟集中爆发,5~6月情况恶化,给生猪养殖业造成了沉重的打击。2019年广东省全年生猪产能大幅下降,出栏总量降至2940.2万头,较2018年减少817.2万头,同比下降21.8%;同时,生猪存栏量全年持续走低,2019年末存栏总量降至1333.8万头,较上年末减少690.5万头,同比下降34.1%。非洲猪瘟带来的破坏性影响严重抑制了养殖户的积极性,养殖户普遍不敢补栏,想要养猪的人也不敢养。

非洲猪瘟疫情还未完全解决,2020年国内又爆发了新冠肺炎疫情。疫情之初由于交通运输受阻,饲料等原料出现了短暂性供应不足和生猪跨地市运输困难等问题;同时,在建和拟建猪场的进度不得不推后;生猪养殖企业不仅无法及时全面复工而且还要承担因一人感染新冠肺炎整个养殖场被封场的风险。因此,2020年初生猪产能恢复缓慢。

(二)养殖户养不起——成本不断增高,但生猪收购价格却开始呈现下降趋势

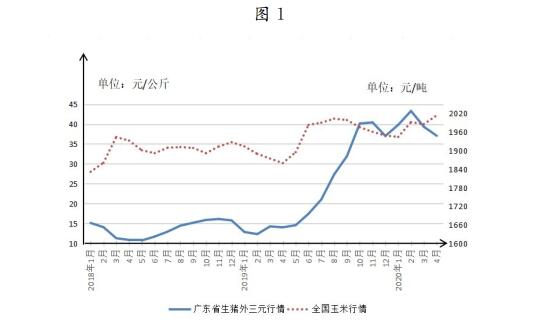

一方面是防疫措施的投入导致成本增加;另一方面,生猪养殖饲料价格也不断上扬。有数据显示,近几年全国玉米价格持续上涨,均价从2017年的1750.9元/吨,上涨到2020年4月的2013.72元/吨(见图1);同时,麦麸、豆粕也是高位运行,生猪饲养成本不断上升。但今年以来,由于新冠疫情抑制了市民消费欲望和需求,生猪收购价格开始出现下跌(见图1)。据省农业农村厅预测:预计在今年12月,生猪出栏价将有明显回落至约26元/公斤。因此,不少投产、扩产的养殖户要面临生猪养肥出栏时收购价格下降的风险。

图1

数据来源:猪易商城

(三)政策不稳定——缺乏远景规划,生猪养殖用地难以保障

一方面,环保标准提高,保留下来的猪场大幅减少,产能断崖式下跌。传统的生猪养殖模式生产水平与技术水平较低,粪污得不到及时的处理,使得周围的水、土壤和空气的质量下降,也可能引起猪的应激反应从而导致肉质变差。2017年起,国内开始大力整治生猪养殖污染问题。部分环保部门对生猪养殖监管矫枉过正,对畜禽养殖“一刀切”,且划定的禁养区范围越来越广,挤压和限制包括生猪养殖在内的畜禽养殖业发展。例如:某市某区截至2018年底,共清理禁养区内畜禽养殖场20个,整治畜禽养殖场200个;2019年5月,该区政府重新修订发布了《关于畜禽养殖养禁、限养区域划定的通告》,禁养区域由原来的50平方公里,扩大到410平方公里。

另一方面,号召鼓励生猪养殖,但缺乏具体配套落地政策支持。为了促进生猪养殖业的发展,缓解猪肉供给紧张的局面,2019年9月4日,自然资源部办公厅发出《关于保障生猪养殖用地有关问题的通知》,规定:允许生猪养殖用地使用一般耕地,鼓励利用荒山、荒沟、荒丘、荒滩和农村集体建设用地安排生猪养殖生产等等。而这一系列鼓励措施让养殖户喜忧参半。养殖用地范围扩大,让养殖户看到了希望的曙光,但缺乏配套的用地规划指导,不明确具体哪些区域在未来一定时期内可用于生猪养殖,使得想扩产的养殖企业持观望态度。如:某市某行政区农业农村局为完成2020年生猪年出栏量12万头的目标,给某养殖场下达了保供生产9万头的目标任务,但却不能承诺保障延长养殖场地的租期,也不提供其他可用于扩产的用地。扩产资金投入巨大但却没有明确保障,让养殖企业没有扩产信心。

因此,为了确保居民菜篮子稳定、吃得起猪肉,实现生猪养殖产业治污染、降成本、增产量的目标,同时达到政府生猪产能恢复和环保标准的要求,本人建议:探索和建立种养结合的生态循环养殖模式。

二、建议:加大政策支持力度,加快畜禽养殖废弃物处理和资源化,种养结合发展生态循环农业

2016年12月,习近平总书记强调,加快推进畜禽养殖废弃物处理和资源化,关系6亿多农村居民生产生活环境,关系农村能源革命。种养结合发展生态循环农业既可以实现畜禽养殖废弃物处理和资源化,还能满足人民对猪肉和粮食的需求,在保持经济效益的同时实现环境生态协调发展。具体措施如下:

(一)多措并举,加大对生猪养殖产业扶持力度

第一,整合农业用地,明确可用于生猪养殖的具体用地区域范围,将生猪养殖用地纳入“十四·五”用地规划,让各区政府的政策更具有稳定性,让养殖户能安心投产、扩产。

第二,建议对种猪场、规模猪场新建、改扩建猪场按照最低农业贷款利息予以贷款,同时,在新冠疫情期间增设免息扶持贷款,进一步降低种猪场和规模猪场养殖场扩大生产的资金成本负担。

第三,受疫情影响居民收入减少,外出就餐减少,猪肉消费数量也随之降低,而现在猪肉零售价格相对历史价格仍处于较高位,建议政府部门发放“猪肉消费券”,拉动猪肉消费增长。

(二)规范实行畜禽养殖废弃物资源化利用,鼓励生产和推广使用有机肥,解决传统种植和养殖存在的环保问题

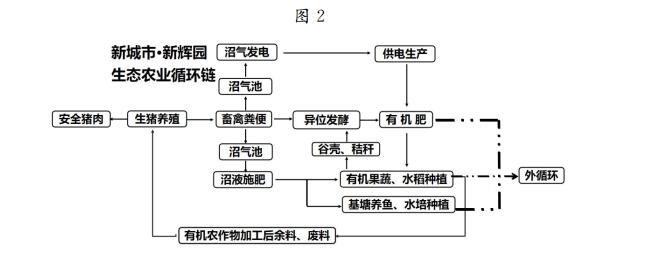

要解决生猪养殖带来的环境问题,就必须首先通过先进处理工艺对排泄物进行加工,减少污染物排放。如:新城市南沙新辉园生猪养殖场在最近10年的经营过程中,形成了一套成熟的生猪废弃物处理和资源化利用经验,并在肇庆市进行推广,建立了更大规模的种植、养殖生产基地。其模式可作借鉴:(见图2)

图2

首先,采用“高床养殖”的方式,保证污染源隔离,减少生猪病害影响。猪的粪便经收集处理后进行沼气发电,液态肥供养殖场附近农田日常使用,还可按配方加入营养素放入鱼塘,培养鱼塘内的藻类植物和水培蔬菜及养鱼,发展基塘养殖。最终达成对排泄物资源化利用,“变废为宝”,实现零排放的生态农业循环中的内循环。

其次,养殖与种植相结合,将粪便加工为粒状和粉状有机肥,多余的液态肥可以浓缩处理后作商品肥销售,供其他地方的种植户稀释使用,改良土壤培肥地力;而有机农作物加工后的废料(如啤酒加工后的啤酒糟)又可以反哺养殖,形成生态循环农业产业链的外循环。

与此同时,建议推广和鼓励使用有机肥。对于水源保护区,要划定禁用化肥区域;政府对农药和化肥的生产和使用征收环境保护税(费);大力推广使用有机肥,按农户购买并使用的数量给予适度补贴;对政府财政投资和管养的公园、绿化地要求率先使用有机肥,以此减少环境污染。

(三)种养结合形成农场规模效应,促进农业高质量发展

第一,要实现农业现代化就必须先规模化,只有规模化,才能实行机械化、标准化及智能化,才能使农产品商品化和品牌化,最终实现高质量发展。建议:以养殖场为核心,配套种植用地,组建大型综合农场或通过镇村基层政府出面组织与周边农村的农户形成战略合作:养殖场出苗、出肥,农户则出地、出力,实行“一村一品”生产,帮助农民实现脱贫。

第二,以养殖场为核心的农场与农户签订定产包销协议,协议价格预收购农户有机农产品,避免价贱伤农,提高生产积极性,形成生产规模后购买农业保险,让农民“旱涝保收”。

(四)延伸生态循环农业产业链

第一,依托大型养殖场和种植场建立食品加工园(包括生鲜食品的“中央厨房”),对农产品进行深加工,一方面作农产品供需调节的储存方式;另一方面实现标准定量的净菜上市、净肉上市,实现农产品商品化流通,从源头上减少厨余垃圾。同时,将食材加工余料转化为肥料、饲料的原材料通过再加工后用于种植、养殖,充分发挥动植物余料的作用,延长生态循环农业产业链。

第二,发展农业公园。既满足城市居民的崇尚自然、回归自然、享受自然的需要,又促进休闲农业发展。

第三,与科研院校合作成立研究示范基地和设置农业科普教育基地,面向公众尤其是中小学生开展科普教育活动,为进一步提高农业的技术水平和公众的科学文化素质贡献力量!

第四,建议探索打造新鲜农产品期货市场,大数据了解市场供求,掌握未来价格走势,从而调控不同农业产品的生产和加工规模,有效避免农产品价格大幅波动。同时,通过建立广州农产品交易(期货)中心,形成农产品“广州价格”,进而打造大湾区农产品网上交易市场,通过农业金融反哺农业生产、农业加工。

习近平总书记曾指出,“中国人要把饭碗端在自己手里,而且要装自己的粮食”。面对非洲猪瘟和新冠肺炎的双重影响,生猪产能恢复缓慢,必须解决好生猪养殖企业“不敢养、养不起、不稳定”的问题,通过加强政策引导、废弃物资源化利用、种养结合、建立农副产品加工园、发展农业公园、成立农业研究示范基地、打造新鲜农产品期货市场等措施,推动生态循环农业发展。让养殖户安心养猪、科学养猪、环保养猪、高质量养猪,保障市民菜篮子稳定,努力实现今年底前生猪生产基本恢复到接近常年水平!