广州市政协社会法制民族宗教委员会

内容摘要:不断推进无障碍环境建设,既方便了残疾人、老年人,也能为伤病患者、孕妇和儿童等特殊群体营造安全通畅的出行和服务环境,是增进民生福祉、促进社会公平及提升城市建设品质的重要内容。近年来,我市无障碍环境不断改善,但仍然存在无障碍设施建设改造不足、精细化程度不高及信息无障碍服务覆盖面不广等短板弱项,为此建议以“清单式整改”方式加大无障碍设施建设改造力度、以“无障碍交流”为目标深入推进信息无障碍建设、以“全社会参与”为依托构建无障碍环境宣传监督长效机制。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,要健全老年人、残疾人关爱服务体系和设施。目前我市户籍老年人逾169万;据抽样调查数据,我市残疾人总数约为52.12万。不断推进无障碍环境建设,既方便了残疾人、老年人,也能为伤病患者、孕妇和儿童等特殊群体营造安全通畅的出行和服务环境,是增进民生福祉、促进社会公平及提升城市建设品质的重要内容,体现出城市的文明程度,折射出城市的温度。

近年来,我市无障碍环境不断改善,无障碍设施普及率较好,公众对无障碍设施感知度、利用率高,《广州市无障碍环境建设管理规定》于2020年5月1日起施行,为推进无障碍环境建设提供了更为清晰的标准和保障。但是,目前我市无障碍环境建设仍然存在一些短板,通畅程度仍不够高。市政协社会法制民族宗教委2020年开展相关调研,并通过线上问卷调查重点了解残疾人群体需求,获得1429份有效样本及600余条书面意见建议。

一、情况分析

(一)无障碍设施建设改造有待加强

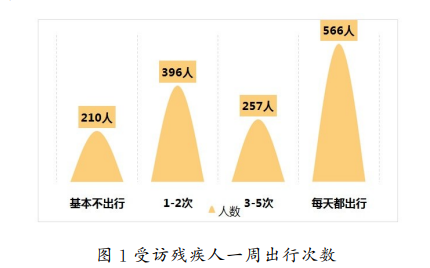

以残疾人群体为例,根据市政协线上问卷调查显示,虽然行动存在不便,但他们的日常出行需求并不低,近四成的受访残疾人表示“每天都出行”(图1)。

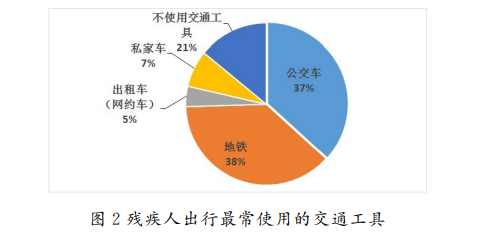

受访残疾人外出最常使用的交通工具是公交车、地铁,比例分别为37%、38%,不使用交通工具(采用步行或用轮椅等方式)的受访者也超过20%,因此搭乘公共交通工具是残疾人外出主要方式(图2)。残疾人群体认为,出行过程中最不方便的前三项是“搭乘公共交通工具不够便利”(55%)、“公共场所室内无障碍设施(无障碍厕所、电梯等)不够完善”(45%)、“盲道、无障碍坡道、无障碍过街天桥等不够完善”(36%),此外有26%的受访者认为“残疾人停车位不足”带来不便。

一是公共交通工具方面,肢体残疾人及老年人等使用轮椅车较多的群体反映强烈的是上、下公交车仍较不便,截至2020年11月,广州市中心区共有低地板和低入口的无障碍车辆约4000辆,占中心城区车辆总数的35%,无障碍公交车配置率有待进一步提升。二是道路通行方面,无障碍坡道不足、过街设施缺少垂直升降电梯、地桩和栏杆设置不合理等给轮椅车人群出行带来不便;部分人行横道缺少声音提示,对视障人群过马路带来极大困扰。三是既有建筑方面,一些密切涉及民生的商场、超市、银行及对外服务窗口等场所的无障碍坡道、无障碍厕所、残疾人停车位仍然存在缺失,社区公共场所无障碍改造有待加强。

(二)无障碍设施精细化程度有待提升

一是已有的无障碍通道、无障碍设施由于缺乏维护,影响其功能发挥,甚至变成特殊群体出行新的“障碍”。改善呼声较为集中的包括盲道被占用或维护不足的情况较为普遍,公共场所无障碍厕所、残疾人停车位被占用或无法正常使用等。二是无障碍设施精细化程度不高,如视障人士搭乘公交车缺乏精确的语音指引,2016年广州公交推出了针对视障群体的乘车辅助App“听听巴士”,但不少视障人士反映即使使用这一App,在多辆公交车同时进站的情况下,仍难以正确乘车;一些公共场所虽有设施但无障碍指引不足,如电梯缺乏语音提示、盲文提示等。

(三)信息无障碍服务覆盖面有待扩大

“信息无障碍”是无障碍环境建设的重要组成部分,是残疾人、老年人参与社会生活的重要保障。目前在电子政务领域及图书馆、博物馆、银行等公共场所,信息无障碍服务覆盖面仍不够广,信息无障碍终端应用较少。听力无障碍环境建设尤其应进一步重视,医院、政务服务窗口等公共场所的字幕设置、手语翻译较为缺乏,听障人士单独外出办事困难重重;本地电视频道在手语翻译视频配置方面比例不高。

二、具体建议

(一)以“清单式整改”方式加大无障碍设施建设改造力度

1.大力贯彻落实《广州市无障碍环境建设管理规定》,积极推动各行业、各领域推进无障碍建设标准编制,进一步增强无障碍建设的标准化、规范化。

2.委托第三方开展地毯式摸查,将目前已经建成但不符合标准、不方便使用的各类无障碍问题纳入“无障碍负面清单”,逐个进行整改完善,通过解决既有的“存量问题”切实提升我市无障碍环境品质。其中重点应推进城区道路及重点公共场所无障碍坡道改造、过街天桥加装无障碍电梯、人行横道普及声音提示等。

3.进一步增加无障碍公交车投放,优化公交站场、地铁站等公共交通场所无障碍出行服务,围绕进站、购票、乘车等环节,通过语音和文字提示、盲文、出行App辅助等多样化的方式,提升无障碍出行服务精细化程度。

4.加大残疾人、老年人家庭无障碍改造力度,扩大受惠家庭范围和数量,打造居家无障碍系统。

(二)以“无障碍交流”为目标深入推进信息无障碍建设

5.落实互联网应用无障碍改造专项行动,进一步改善政府门户网站、政务APP无障碍服务水平,对市、区政府门户网站和政务App、公众号、小程序等进行信息交流无障碍改造,以方便各类残障人士访问。

6.对图书馆、博物馆等公共文化服务设施进行信息无障碍改造,通过增加盲文图书种类、配置助听系统和文字转语音等各类辅助设备、增加有声读物和字幕视频等,便于残障人士更便捷地获得开放的信息知识传播,推动消除“数字鸿沟”。

7.提高电视、公共服务场所屏幕手语视频画面的比例,增强手语同步翻译功能,为听障群体参与、融入社会生活创造条件。

8.引导社会资本生产智能化无障碍交流辅助器具,政府进一步加大购买无障碍信息化产品与服务的力度,推动企业深入研究、开发信息无障碍技术,使更多的优质无障碍信息化产品和服务能够走进残障人士的生活。

(三)以“全社会参与”为依托构建无障碍环境宣传监督长效机制

9.充分发挥各类社会组织的推动作用。开展“随手拍提升无障碍环境”等活动,畅通普通市民向有关建设、监管部门反映城市无障碍环境建设漏洞、无障碍设施维护不当或被占用等情况的渠道,强化社会监督长效机制,为广州文明城市和爱心城市建设注入强大推动力。

10.重点完善无障碍设施相关使用信息或指示标志,对已经挂牌的无障碍通道、无障碍设施作定期检查,提升无障碍设施普及率和完好率。重点加强对公共交通工具如公交车、地铁,人行天桥、地下通道、车站等公共区域,以及密切涉及民生的公共场所及对外服务窗口等场所的无障碍设施日常检查和维护。