《南方都市报》:广州呼研院副院长: 新冠肺炎疫苗没有1年以上很难成功

日期:2020-02-27

广州市呼吸健康研究院副院长、广州市政协委员郑劲平

经历了2003年的SARS,接触过2012年MERS,再到2019年末发生于武汉的新冠肺炎疫情。已知对人类健康危害巨大的冠状病毒,都集中体现在了对呼吸系统的攻击上。广州医科大学附属第一医院广州呼吸健康研究院的副院长、广州市政协委员郑劲平,也是国家呼吸系统疾病临床医学研究中心和国家呼吸疾病重点实验室的副主任,他一直在对冠状病毒及其引发的疾病进行深入研究。

“现在看来,开发出能够投入临床应用的安全有效的疫苗,没有1年以上的时间,很难做到。SARS期间,我国也开发了疫苗,但后来SARS扑灭后,没有机会将它投入临床验证。”郑劲平表示。

2月26日,郑劲平在广州市政协医卫界委员专题会上接受专访的当天,国外媒体报导美国企业研发出了第一支新冠肺炎疫苗,他认为“到真正的成功,还有很长的路要走。”

正在与哈佛大学医学院开展合作研究

郑劲平介绍,目前呼研院和广医一院的主要工作分为两个方面,一方面就是临床救治工作,承担了广州市、广东省的危重症定点收治任务。另一方面就是在科研上,和全国的同道一起从事病原体发现、传播途径验证,以及致病机理、临床药物筛查和疫苗开发等方面的工作。

随着疫情的发生发展,目前在韩国、日本、意大利、伊朗等国家也出现了发病数量激增的情况。“重大突发公共卫生事件,往往会成为一个国际性的公众事件,这提示我们需要加强国际合作。目前,我们也跟美国哈佛大学医学院开展一些相关研究”。

杀死单链RNA病毒的药物不好找

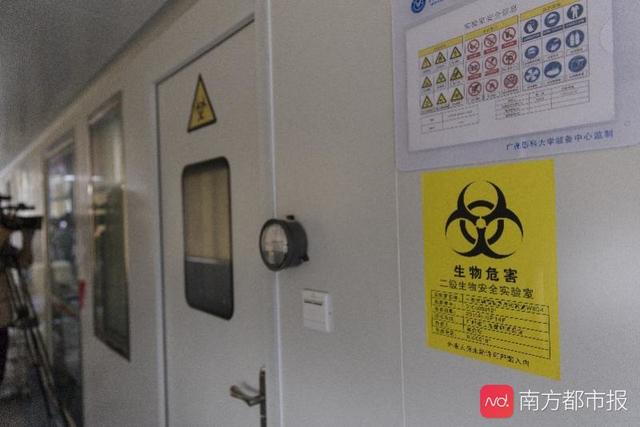

广州医科大学呼吸疾病国家重点实验室。

疫情发生以来,任何有关新型冠状病毒的话题,总是自带流量。一些药物一旦“据说”有效,轻则挤爆药店,重则直接撬动资本市场。

“但是到目前,针对新冠病毒的治疗还没有一种特效药。”郑劲平表示,这主要跟病毒这个病原体的特性有关。

新冠病毒作为一种单链RNA病毒,它不是一个可以脱离宿主单独存活的病毒。“通俗点说,它一旦离开人类这个寄生体,是不能够长期存活的,它是一种必须要在细胞内存活的,如果要把病毒删灭,同时也会对这个细胞造成破坏,这是目前在抗病毒药物选择环节中最困难的一点”。

郑劲平表示,目前能够选择的药物,或者说药物能够发生作用的地方,就是阻止病毒和细胞进行结合。如果病毒和细胞不结合,人类就不生病。抗病毒药物还能做到一些工作,就是阻止病毒的转录和复制,阻断这种复制后,也就阻断了许多病毒携带的关键信息的转入,它就不能再好好地完成蛋白合成工作。

现阶段抗流感病毒有效的神经酶氨酸抑制剂,就是利用了这些原理来对抗高致病性禽流感和其他高危的致死性流感。而不是单纯地针对流感病毒进行扑灭和杀死。“很多抗病毒药它只是抑制复制、阻断转录或者阻止病毒和细胞的结合。所以现在开发的很多的药物的疗效不是十分满意,它杀毒的同时,也严重损伤肌体、细胞,副作用大”。

现在有120多项新冠肺炎临床项目,要避免“过热”

广州医科大学呼吸疾病国家重点实验室。

为了查找到有效的药物,在国际、国内都有着一股大干快上的劲头。很短时间内,就有120多项新冠肺炎的药物和临床研发项目进行了注册登记。“大家有积极性是好的,但也要避免一些拍脑袋工程。实际上一些药物属于盲目开发,想到了就去做,缺乏规范性,这可能导致科学性不足和一些不能预测的副反应出现。”

郑劲平表示,就当前的治疗端而言,针对重型患者的预判比治疗更重要。治疗上有了很多的方案,比如更多的生命支持系统。但有了设备,关键还是要用好,用不好,极可能适得其反。 “最关键的还是不要让患者进展到重型阶段。目前我们也在努力构建针对重型患者发生炎症风暴的量化监测体系,比如能不能从病毒载量的程度来评估重症风险。”

“血浆疗法”是应急的治疗措施

由于新冠肺炎的治疗还没有特效药, 近日,新冠肺炎“血浆疗法”广受社会各界关注。事实上,“血浆疗法”由来已久,抗体存在于人体的血浆中,采集康复期患者富含抗体的血液后,经过特殊处理后输注给其他患者,即为“血浆疗法”。

郑劲平提到,目前“血浆疗法”仅少量应用于危重患者,是一种应急措施,轻症根本不需要。如何获得、保存及运输安全可靠的血浆是“血浆疗法”不可忽视的短板。他指出,严格而言,“血浆疗法”是个应急的治疗措施,在目前没有针对新冠病毒的特效性药物时,是值得研究和评估的临床治疗手段。

我国曾研发出SARS疫苗,但没机会实践

广州医科大学呼吸疾病国家重点实验室。

就在郑劲平接受采访的当天,一则美国企业开发出第一支新冠疫苗的消息铺天盖地。对于这则“重大利好”消息,曾经主持过疫苗研发工作的他有着另外的判断——疫苗从研发到真正投入临床应用,还有很长的路要走。

“之前我们尽管有一些冠状病毒的研究,比如SARS、MERS病毒,虽然它们之间不是100%的同源,是有差异的。这种差异,能不能够引起人体产生一个足够强的免疫反应来抗毒?是个未知数。”他表示,疫苗的运作机制,是希望发现这个病毒的一些抗原特性,然后根据这个抗原来诱导人类身体产生抗体。 “对于美国开发疫苗成功的新闻,我认为距离真正的成功还很遥远”。

郑劲平表示,实验室可以从基础研究到实验室验证进行开发,但是真正运用到人体,能不能够实现诱导产生抗体,还是未知数。“大家期待两个月、三个月就能够开发出这样的一个产品来应用,几乎没有可能性。”

疫苗的研发过程,往往需要长时间的观察,只有安全地注射到了人体并观察、检测到了抗体的生成,这才说明有效。还需要进行人体安全性的检测,需要证实人体接种是安全的才行,这同样需要长时间来验证。“按照这样的周期,没有一、两年的时间是远远不够的。我国在SARS期间,针对SARS冠状病毒也开发了疫苗,为什么后来没有用呢?就是必须要通过临床实践环节来验证。后来都没有SARS疫情可供临床实践,也就无法确诊疫苗的安全、有效性。”

人物简介

广州市呼吸疾病研究院副院长郑劲平。

郑劲平,广州医科大学附属第一医院广州呼吸健康研究院的副院长,也是国家呼吸系统疾病临床医学研究中心和国家呼吸疾病重点实验室的副主任。这些国家级的呼吸疾病研究平台的学术带头人,是著名呼吸系统疾病专家、中国工程院院士钟南山。